参考

IntelEdisonStartWindows – スイッチサイエンス

http://trac.switch-science.com/wiki/IntelEdisonStartWindows

Edisonを開封してからnode.jsでIOポート制御するまで - Qiita

http://qiita.com/k_kinukawa/items/f46b0f6e0da6072e0a12

Intel® Edison Breakout Board Hardware Guide

http://intel.ly/1E4xAWP

基板は「インテル Edison Breakout ボードキット」を使っています。

ファームのアップデートから。

1.Windows Driver setup 1.0.0をインストール

2.USBシリアル(J3)とUSBクライアント(J16)の両方をPCに接続

3.EdisonのストレージをFAT32にフォーマット。Intelより「Edison Yocto complete image」をダウンロードして中身を全部Edisonのストレージへコピー。

4.TeraTermにてシリアルコンソールに接続(Intel Edison Virtual Com Portはシリアルコンソールではない)

$ rm -rf /var/log/journal/* を実行

理由はEdisonのrootディレクトリがログで満杯になるとか。なんじゃそら('A`;

恐らくファームのアップデートの際に書き込めなくなる可能性があるから、それの回避ということでしょうか。

5.$ reboot ota を実行。ファームのアップデートが始まる。

6.アップデートが終わったらログイン。

$ cat /etc/version でバージョンが確認できる。

7.$ configure_edison --setup で初期設定。

WiFiの設定が完了するとこんな感じでWebからステータス画面が覗ける。

http;//[ホスト名].localでつながる。

僕の場合は、ホスト名はen129sEdisonに設定したので、アドレスはhttp://en129sEdison.localになります。

ちなみに上記のアドレスはSSHでも使えます。IPアドレス何だったっけ?って忘れやすい僕には嬉しいw

Twitterにて「ディスクの容量が減っていく問題」というのを見たので、ついでに対策も行っておく。

IntelEdisonJournalDiskUsage – スイッチサイエンス

http://trac.switch-science.com/wiki/IntelEdisonJournalDiskUsage

2014年11月25日火曜日

2014年11月16日日曜日

Emerge+さんのLabToolエンクロージャーが届きますた

ざます先輩(@At_Zamasu_Zansu)考案、製作Emerge+さんのLabToolエンクロージャーを先行して頂きました。組み立ての様子と共に紹介します。

袋を開けるとパーツはこんな感じ。

保護シールを水に浸けて剥がして、まずは基板のスタンド(透明のアクリルパーツ4つ)をボトムスタンドにセット

フロントパネルを差し込んで

LabTool基板をセット

側面のパネルとバックパネルを差し込んで

冷却用のファンを天板にセット

蓋をしてプラネジで四隅を固定して完成!

うえから。リセットボタンが押せるよう穴があります。

裏にはemerge+の文字が彫り込まれています。

USBコネクタを挿してみたところ。手持ちのmini-Bケーブルでピッタリでした。

プローブとロジアナ用ケーブルを挿してみた図

プローブはLabToolに付属しないので、秋月の100MHzプローブ付けてます

組み立ては簡単で、ガッチリした作りになっているので、これなら安心してLabToolを使うことができそうです。

天板のネジは手で回せるタイプのプラネジのため、工具いらずで内部にアクセスできます。

また冷却ファンが搭載されているので、発熱に対しての心配もありません。

このエンクロージャーはMFTに出展されるEmerge+さんのブースにてデビューするとのことです。

LabToolの使用感についてはまた今度紹介しようと思います。

袋を開けるとパーツはこんな感じ。

保護シールを水に浸けて剥がして、まずは基板のスタンド(透明のアクリルパーツ4つ)をボトムスタンドにセット

フロントパネルを差し込んで

LabTool基板をセット

側面のパネルとバックパネルを差し込んで

冷却用のファンを天板にセット

蓋をしてプラネジで四隅を固定して完成!

うえから。リセットボタンが押せるよう穴があります。

裏にはemerge+の文字が彫り込まれています。

USBコネクタを挿してみたところ。手持ちのmini-Bケーブルでピッタリでした。

プローブとロジアナ用ケーブルを挿してみた図

プローブはLabToolに付属しないので、秋月の100MHzプローブ付けてます

組み立ては簡単で、ガッチリした作りになっているので、これなら安心してLabToolを使うことができそうです。

天板のネジは手で回せるタイプのプラネジのため、工具いらずで内部にアクセスできます。

また冷却ファンが搭載されているので、発熱に対しての心配もありません。

このエンクロージャーはMFTに出展されるEmerge+さんのブースにてデビューするとのことです。

LabToolの使用感についてはまた今度紹介しようと思います。

2014年11月12日水曜日

ubuntu14.04でchromiumのビルド

いろいろ試行錯誤で間違ったところがあるかもですが、とりあえずメモ。

http://commondatastorage.googleapis.com/chrome-infra-docs/flat/depot_tools/docs/html/depot_tools_tutorial.html#_setting_up

$ mkdir chromium

$ cd chromium

http://commondatastorage.googleapis.com/chrome-infra-docs/flat/depot_tools/docs/html/depot_tools_tutorial.html#_setting_up

http://www.chromium.org/developers/how-tos/get-the-code

$ mkdir chromium

$ cd chromium

$ svn co http://src.chromium.org/svn/trunk/tools/depot_tools$ export PATH=`pwd`/depot_tools:"$PATH"・ソースの取得$ fetch chromium .ビルド $ cd src$ ninja -C out/Debug chrome・ビルドしたchromiumを実行 & ./out/Debug/chrome --no-sandbox 2014年10月16日木曜日

10/23追記:LPC824MAXを購入&Lチカしてみた!

LPCXpressoLPC824-MAXを購入してみました。

早速USBを接続するとデモとしてRGB-LEDが青と緑で交互に点滅しますが・・・眩しいくらいです(;´∀`)

PCに接続されると、最初からmbedデバイスとして認識されます。

基板を見てみて、気になった点をいくつか。

JP1はmbedチップにあたるLPC11U35のリセット用っぽいです。

JP2は・・・なんだろ?LPC824だけの電源ON/OFFするため用かなあ

P1は電流測定用?R17の両端電圧から測定できますね。

P2は外部からの電源供給とADCのVREF入力用かなあ。

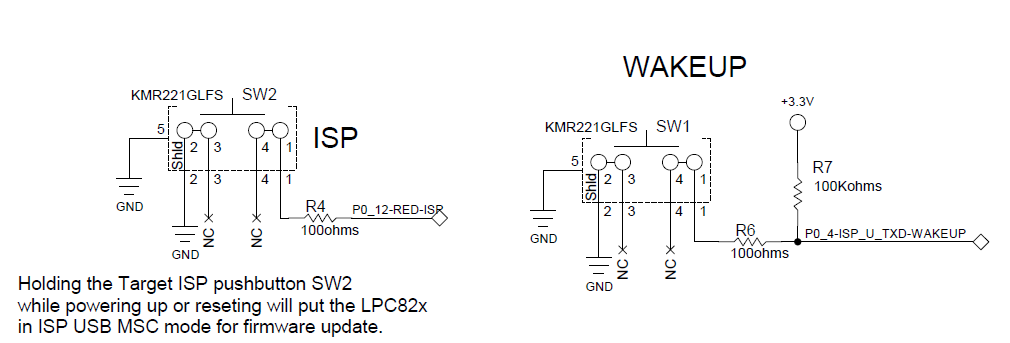

ISPスイッチは押しながら電源投入すればLPC824をISPモードで起動させるためのもののようです。

どちらのスイッチも汎用スイッチとしても使えるでしょう。

PMODは SPIとI2C、UARTなど通信系が集まったピンのようです。

ちょい足しでSDカードとかモジュールを乗っけるのも簡単かも?

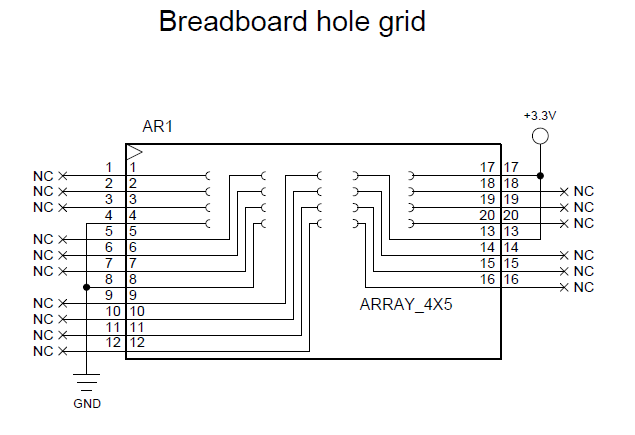

AR1は基板端に3.3VとGNDが供給されている、フリーのエリアですね。

mbedチップLPC11U35用のSWDデバッグコネクタ用です。

普通の使い方では触ることはなさそう。

回路図はこちらから閲覧できます。

http://www.embeddedartists.com/sites/default/files/docs/schematics/LPC824_Xpresso_v2_schematic_Rev_B.pdf

最後にLチカをしてみました。RGB-LEDなのに赤が点灯しないのも気になりますしね。

LPCXpressoにてソース作成、CMSIS-DAPでの書き込み、mbed式のbinファイルD&DどちらでもOKでした。

なぜ赤は暗いんだ(;´Д`)

10/23追記:

GCC_ARMのポーティングやっているうちに2点気づいたので追記しておきます。

P0_12(RED)とD3、P0_16(GREEN)とD6、P0_27(BLUE)とD9がかぶっています。

SWの入力には使わないほうが良いと思います。

これのおかげでLPC824→PCの出力はできるのに、入力はなんでできないんだろう・・・?orzと

悩まされました。。。

|

| \デェェェェェェェェン/ |

PCに接続されると、最初からmbedデバイスとして認識されます。

基板を見てみて、気になった点をいくつか。

①TP1のGNDピン

テスタなどのGND取りに便利そうです。②JP1・2、P1・P2

JP1はmbedチップにあたるLPC11U35のリセット用っぽいです。

JP2は・・・なんだろ?LPC824だけの電源ON/OFFするため用かなあ

P1は電流測定用?R17の両端電圧から測定できますね。

P2は外部からの電源供給とADCのVREF入力用かなあ。

③WAKEスイッチとISPスイッチ

WAKEスイッチはLCP824のスリープモードから復帰させるためのスイッチですかね。ISPスイッチは押しながら電源投入すればLPC824をISPモードで起動させるためのもののようです。

どちらのスイッチも汎用スイッチとしても使えるでしょう。

④基板端のPMODとAR1

PMODは SPIとI2C、UARTなど通信系が集まったピンのようです。

ちょい足しでSDカードとかモジュールを乗っけるのも簡単かも?

AR1は基板端に3.3VとGNDが供給されている、フリーのエリアですね。

⑤基板裏の未実装P6

mbedチップLPC11U35用のSWDデバッグコネクタ用です。

普通の使い方では触ることはなさそう。

回路図はこちらから閲覧できます。

http://www.embeddedartists.com/sites/default/files/docs/schematics/LPC824_Xpresso_v2_schematic_Rev_B.pdf

最後にLチカをしてみました。RGB-LEDなのに赤が点灯しないのも気になりますしね。

LPCXpressoにてソース作成、CMSIS-DAPでの書き込み、mbed式のbinファイルD&DどちらでもOKでした。

なぜ赤は暗いんだ(;´Д`)

10/23追記:

GCC_ARMのポーティングやっているうちに2点気づいたので追記しておきます。

⑥LED123とArduinoポートがかぶってる

一見IOポートが多いように見えるので、かぶってるとは思いませんでしたが・・・。P0_12(RED)とD3、P0_16(GREEN)とD6、P0_27(BLUE)とD9がかぶっています。

SWの入力には使わないほうが良いと思います。

⑦PC→LPC824へのUART入力が初期状態ではできない

SJ9によってmbedチップのTXがLPC824につながってない状態になってます。

これのおかげでLPC824→PCの出力はできるのに、入力はなんでできないんだろう・・・?orzと

悩まされました。。。

2014年10月15日水曜日

眠れる夜も安心?ターミナルを監視して止まっていると警告させる方法

X11のビルドに挑戦していますが・・・

長い!!しかも途中でモジュール不足だので止まる!

寝ている間に進めとこ~と思っても起きたら止まってたなんてことが。

そんなわけでターミナルの動きが止まる≒ビルドが止まってから一定時間経過するとスピーカーから警告音を鳴らすようにしてみました。

環境はWindowsですのであしからず。

(X入れてない仮想debianマシンだとコピペ使えないのでシリアルコンソール経由で使ってます)

使用するソフトは「PCの見張り番」 です。

監視対象を画像変化、無変化監視で30分、かつ継続監視にチェックを入れます。

実行するコマンドは警告音を鳴らすソフトと警告音のパスを入れたbatファイルです。

(普段USBヘッドセットを使っているので、スピーカーから鳴らすためには、再生デバイスをスピーカーに設定した再生ソフトを使う必要があるため)

こんな感じで設定して開始をポチッ。無変化監視は適当に変えてください。

今回はIntelGalileoのコンソールを監視してるため30分にしてます。

(警告音はガンダムUCサントラよりバンシィのテーマ。あれ寝てる時にかかると飛び起きますヨ)

これで夜も安心して寝れますね!!

早速設定した状態でしばらくすると・・・鳴りましたorz

長い!!しかも途中でモジュール不足だので止まる!

寝ている間に進めとこ~と思っても起きたら止まってたなんてことが。

そんなわけでターミナルの動きが止まる≒ビルドが止まってから一定時間経過するとスピーカーから警告音を鳴らすようにしてみました。

環境はWindowsですのであしからず。

(X入れてない仮想debianマシンだとコピペ使えないのでシリアルコンソール経由で使ってます)

使用するソフトは「PCの見張り番」 です。

監視対象を画像変化、無変化監視で30分、かつ継続監視にチェックを入れます。

実行するコマンドは警告音を鳴らすソフトと警告音のパスを入れたbatファイルです。

(普段USBヘッドセットを使っているので、スピーカーから鳴らすためには、再生デバイスをスピーカーに設定した再生ソフトを使う必要があるため)

こんな感じで設定して開始をポチッ。無変化監視は適当に変えてください。

今回はIntelGalileoのコンソールを監視してるため30分にしてます。

(警告音はガンダムUCサントラよりバンシィのテーマ。あれ寝てる時にかかると飛び起きますヨ)

これで夜も安心して寝れますね!!

早速設定した状態でしばらくすると・・・鳴りましたorz

2014年10月13日月曜日

WLI-UC-GNM2でmonitor modeが使えるようになるまで

2016/2/20追記:Debian jessieに対応した詳細な記事を書きました。

debianから配布されている「firmware-ralink」パッケージだと普通の使い方はできますが、monitor modeは使えないようです。

(一応、monitor modeに切り替えられますが、モニタしている周波数が表示できない上、パケットを取得できません)

チップ自体はmonitor modeに対応しているので、なら公式ドライバ入れてみましょうと。

参考

①http://dogwood.skr.jp/blog/2013/06/46/

②http://plaza.rakuten.co.jp/popopo3000/diary/20120624/

2014/10/13の時点でダウンロードするファイルはDPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_20121022.tar.bz2になってました。

上記の参考サイトと違う点は、できたモジュールはrt5572sta.koくらいですかね。

元々当てられてたドライバをblacklistに突っ込んで、

modprobe rt5572sta

sudo ifconfig ra0 up

で動きました―

いじょ、忘備録ですた。

10/15追記:

Windowsならソフト入れるだけで同等のことができるらしい

【レビュー】指定したチャンネルにある無線LANデバイスをモニタリングできる「WifiChannelMonitor」 - 窓の杜

軽く使ってみましたが、確かにMACアドレス確認できました

Linuxでもmonitor modeにしなくてもよかったかも?

TuxMobil: Wireless LAN Sniffer Applications and Scanners for Linux

debianから配布されている「firmware-ralink」パッケージだと普通の使い方はできますが、monitor modeは使えないようです。

(一応、monitor modeに切り替えられますが、モニタしている周波数が表示できない上、パケットを取得できません)

チップ自体はmonitor modeに対応しているので、なら公式ドライバ入れてみましょうと。

参考

①http://dogwood.skr.jp/blog/2013/06/46/

②http://plaza.rakuten.co.jp/popopo3000/diary/20120624/

2014/10/13の時点でダウンロードするファイルはDPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_20121022.tar.bz2になってました。

上記の参考サイトと違う点は、できたモジュールはrt5572sta.koくらいですかね。

元々当てられてたドライバをblacklistに突っ込んで、

modprobe rt5572sta

sudo ifconfig ra0 up

で動きました―

いじょ、忘備録ですた。

10/15追記:

Windowsならソフト入れるだけで同等のことができるらしい

【レビュー】指定したチャンネルにある無線LANデバイスをモニタリングできる「WifiChannelMonitor」 - 窓の杜

軽く使ってみましたが、確かにMACアドレス確認できました

Linuxでもmonitor modeにしなくてもよかったかも?

TuxMobil: Wireless LAN Sniffer Applications and Scanners for Linux

VMware PlayerのゲストOSでUSB3.0が使えるようになった件

VMware PlayerにDebianをインストールしてたんですが、仮想マシンの設定でUSB3.0を有効にしているにもかかわらず、どういう訳かUSB3.0が使えていませんでした。

解決方法が判明したのでメモ

参考情報:VMware KB: Workstation 9 におけるホスト OS とゲスト OS の USB 3.0 および仮想 xHCI のサポート

・Windows 物理マシン上で USB 3.0 ポートに接続された USB 3.0 デバイスが動作している場合、そのデバイスは VMware 仮想 xHCI コントローラをサポートしているゲスト OS でも動作しますか?

Microsoft 汎用 xHCI ドライバがインストールされている Windows 8 以降のホスト OS:

Windows 8 ホストに接続された USB 3.0 デバイスの機能はすべて、ゲスト OS でもサポートされます。

ん、汎用ドライバじゃないとダメ?

確かルネサス純正のドライバ入れてたよねーと、純正デバイスドライバを削除して再起動。

VMのUSB設定が3.0になっていることを確認して仮想マシンdebian起動→USB3.0デバイス認識しますたワーイヽ(゚∀゚)ノ

いじょ。

解決方法が判明したのでメモ

参考情報:VMware KB: Workstation 9 におけるホスト OS とゲスト OS の USB 3.0 および仮想 xHCI のサポート

・Windows 物理マシン上で USB 3.0 ポートに接続された USB 3.0 デバイスが動作している場合、そのデバイスは VMware 仮想 xHCI コントローラをサポートしているゲスト OS でも動作しますか?

Microsoft 汎用 xHCI ドライバがインストールされている Windows 8 以降のホスト OS:

Windows 8 ホストに接続された USB 3.0 デバイスの機能はすべて、ゲスト OS でもサポートされます。

ん、汎用ドライバじゃないとダメ?

確かルネサス純正のドライバ入れてたよねーと、純正デバイスドライバを削除して再起動。

VMのUSB設定が3.0になっていることを確認して仮想マシンdebian起動→USB3.0デバイス認識しますたワーイヽ(゚∀゚)ノ

いじょ。

登録:

投稿

(

Atom

)