用意した仮想マシンは以下3つ。

・Hyper-V

・VirtualBox 5.2.6 r120293

・ VMware Workstation 14 Player 14.1.1 build-7528167

それぞれの仮想マシンで動かすwindows10イメージは以下の通り。

①Windows10 dev environment(バージョン10.0.16299)

Hyper-Vテンプレートイメージです。

言語が英語のため、日本語を追加しています。

②Windows 10 Enterprise | Microsoft Evaluation Center

ダウンロードURL:https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise

イメージファイル名:16299.15.170928-1534.rs3_release_CLIENTENTERPRISEEVAL_OEMRET_x64FRE_ja-jp.iso

90日間限定で使用できる評価用windows10 Enterpriseです。このisoイメージから各マシンにwindows10をインストールします。 言語は日本語を選択しています。

③Free Virtual Machines from IE8 to MS Edge - Microsoft Edge Development

ダウンロードURL:https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/

イメージファイル名:MSEdge on Win10(x64) Stable(16.16299)

こちらも評価用のwindows10です。違いはVirtualBoxとVMwareそれぞれに仮想マシンのイメージを提供している点です。

言語が英語のため、セットアップ後日本語を追加しています。

Hyper-V

①のイメージ起動直後に"ライセンス認証に失敗しました。原因不明のエラーが発生しました”と表示され起動できず。Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installerをインストールしても変わらず。

②のイメージ

通常セッション時のみ起動可能。ただし音声出力ができないため起動時に警告が出るが、音声保存自体は可能。

拡張セッション使用中およびリモートデスクトップ接続中は起動できないが、通常セッションにて起動後、拡張セッションに変更もしくはリモートデスクトップ接続し、音声出力設定をリモートオーディオに設定しなおすことで音声も再生できる。

ライセンス認証も通る(琴葉葵にて確認)

VirtualBox

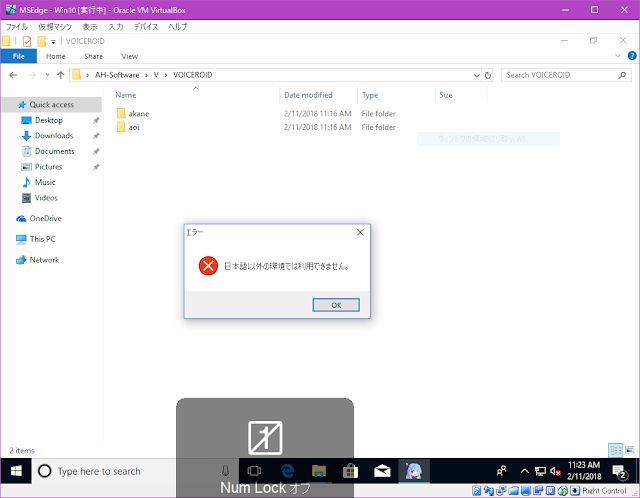

③のイメージHyper-Vの①のイメージと同様。起動できず。ちなみに言語が英語のみの場合、日本語以外では利用できないとのエラーメッセージが出る。

②のイメージ

ライセンス認証OK (琴葉葵にて確認)

仮想マシン設定のオーディオコントローラーをIntel HDオーディオにしないと仮想マシン上のwindow10からオーディオデバイスが認識されない。

ノイズ混じりで音声が再生されるが、VirtualBox側の問題と思われる。

VMware Workstation

③のイメージHyper-Vの①のイメージと同様。起動できず。

②のイメージ

ライセンス認証OK (結月ゆかりEXにて確認)

結論

②のisoからwindowsをインストールした場合に限りどの仮想マシンでもVOICEROIDは動作した。①③はともに英語版windows10で、②は日本語版なので日本語版Windows10でないと動作しないと思われる。

仮想マシンを別PC上で動作させた場合のライセンスがどうなるか気になるところ。